相传南北朝梁武帝年间(公元502年),从西天飞来一只金凤凰,落在古镇西部山巅,放歌长鸣,山由此得名为鸣凤山,古镇与鸣凤山相距3.5公里,借仙山灵气,接辐禳安,故谓鸣凤镇。

明成化4年(公元1468年),县城址由旧县亭子山迁至东庄坪;明崇祯时(公元1634年)被农民起义军攻陷迁至凤山新城沟。公元1643年李自成数万骑将再次将城攻陷。

康熙5年(公元1666年),邑侯宋绎复迁至东庄坪;1941年镇上两次遭日寇飞机轰炸,县府迁至芦溪湾;1948年6月4日解放时县府复迁回鸣凤。当时镇上只有人家100余户,人口不足800人。1957年设立城关镇。1981年更名为鸣凤镇。

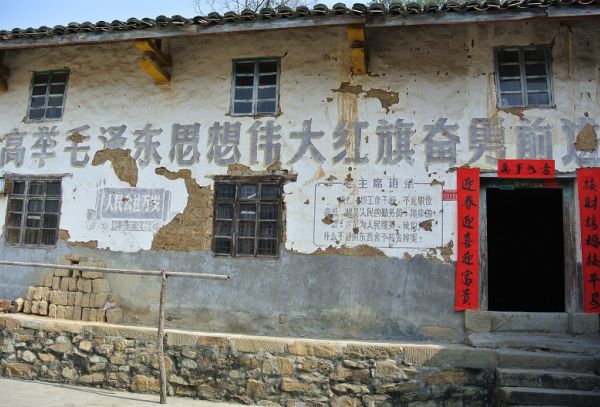

鸣凤不仅以悠久的古代文明著称,而且还以光辉的革命传统闻名。从大革命至解放战争,相继有无数0人和革命志士流血牺牲。大革命时期的儿童团长吴永德在党的培养下与地主豪绅英勇斗争,后被关进反动派的监牢,身受百般折磨宁死不屈。于1928年被敌人将年仅12岁的吴永德诬为“20岁的政治犯”枪杀于西门河畔。吴永德的事迹可与刘胡兰媲美。

资料来源/《远安地名故事》

洋坪镇

洋坪的由来有多种传说 :洋坪一古老集镇,旧名“洪恩市”,形成于明朝初年。明朝开国皇帝朱元璋鼓励商贸流通业的发展,那时经济繁荣兴旺,因其年号“洪武”,小商贩们出于感恩,就将此地称为“洪恩市”(市,即市场或闹市)

清同治年间,洋坪水路发达,商贾云集,经济繁荣,逐渐成为江汉平原与鄂西山区各种货物的中转集散地。那时陆路不通,进出货物都是靠木帆船走沮河、经沙市进长江水运往返。洋坪有三个码头停靠乌蓬船百余条,洋坪集镇四周还有许多卫星店,东有茶店子,南有杨家店,西有温家店、北有芭芒店、邓家店、高家店、安家店、枧口棕树店。集镇街市出售的“洋货”俱多,如洋烟、洋酒、洋糖、洋火、洋布、洋油、洋铁、洋袜子、洋钱等等。洋坪市场开阔,如大块坪地,后被人们称为“洋坪”,即为人们交易“洋货”的地方 ;另一种说法是,昔日这里沮河河床狭窄,洪水泛滥时,一片汪洋,年长日久,将这一地带淤成平畈,故名“洋坪”,此说传承至今。

资料来源/《远安地名故事》

花林寺镇

花林寺(寺庙)位于太平山东麓的花林寺村原八组的猫鼠山。

猫、鼠二山有一大片花栎树林子,原名花栎树包。相传有一日,荆沙一和尚路过此地,他细观山势,发现这山包饱满雄壮,山包以西藏有一只肥胖的老鼠,曰为鼠山。而鼠山之东,又卧一只猫,曰为猫山,乃猫逐鼠焉。俗言云:“牛有夜肥之草,仓有鼠耗之粮”,故曰好地。

这和尚便是荆沙的刘姓斋公,他雇请当地的能工巧匠,在向家畈花子中的山包上建一中等规模寺庙。此庙设计为双层三重殿,前为灵官殿,中 为 太 上 老 君 殿,两殿于清光绪三十六年(1877 年)竣工。光绪三十四年(1908 年),本地的瓦工游祖功、闵自禹二人,为本地名匠之最,合力打造精品杰作,终于将后殿竣工。后殿为圣人殿,塑有孔子泥像。全庙雕刻壁画精细雅观,寺庙大门上方用烧制陶瓷嵌成“花林寺”三个大字,闪光耀眼。1942 年前,寺庙主要当家是沙市余道人。该寺庙是荆沙的香客叩拜鸣凤山的必经之地,又是花林寺集镇的中心地带,来往香客络绎不绝。

1958 年因建花林粮管所占用此地,对鼠山不断开挖,寺庙毁之无迹,山形全非。民国时期在这里设立伪乡政府,1949 年建国后设立在这里的历届乡镇级行政机构均以花林寺为名。

资料来源/《远安地名故事》

嫘祖镇

嫘祖镇前身为荷花镇,其更名时间虽短,但历史文化沉淀厚重。

嫘祖镇是国家级非物质文化遗产——嫘祖信俗发祥地,是中国民间文化艺术之乡。嫘祖如何得名?提到嫘祖,自然有讲不完的故事。

《春秋传》曰 :“江汉沮漳,楚之望也”。据《史记 . 五帝本纪》载 :“黄帝居轩辕之丘,而娶于西陵之女,是为嫘祖。嫘祖为黄帝正妃”。这表明临沮在远古时期就在中华文明中占有一席之地。嫘祖又作雷祖、累祖,相传降生于这嫘祖镇的雷家冲。古籍中记载,传说天皇派伏羲、女娲下凡造人,二人为人类始祖。二人后被封为太阳神和月亮神,太阳神转世降生于中原北土为轩辕氏,月亮神转世降生于南土荆山西边为西陵氏,即雷祖。后轩辕与雷祖结为夫妻,轩辕教民种植五谷,雷祖教民养蚕织衣,于是天下安定。这雷祖是蚕桑丝绸的发明始祖,苟家垭村的垭丝为历朝贡品便为佐证,它更是享誉全球,皆源于此。嫘祖是华夏先祖女性的杰出代表,泽被中华,惠及全球,为后人所尊崇,自北周起被祀为“先蚕”、“蚕神娘娘”。

正是有了嫘祖,才有了丰富多彩的嫘祖文化,才有了延续千年的嫘祖庙会。人们把每年农历三月十五日定为庙会节。对于庙会蚕市景况,清嘉庆年间远安知县詹应甲在《沮江擢歌十八首》中写道 :“蚕市家家版屋连,缫车低就树阴圆,新丝留与河溶客,不织罗衣换木棉。”嫘祖文化中传统艺术形式有花鼓戏、皮影戏、龙灯舞艺、民歌、民间故事等,在庙会节上尽情展示。民间器乐“呜音”被列为省级非物质文化遗产。为纪念嫘祖,弘扬嫘祖文化,2014 年 10 月经省人民政府、省民政厅批准,将原荷花镇更名为嫘祖镇。

资料来源/《远安地名故事》

旧县镇

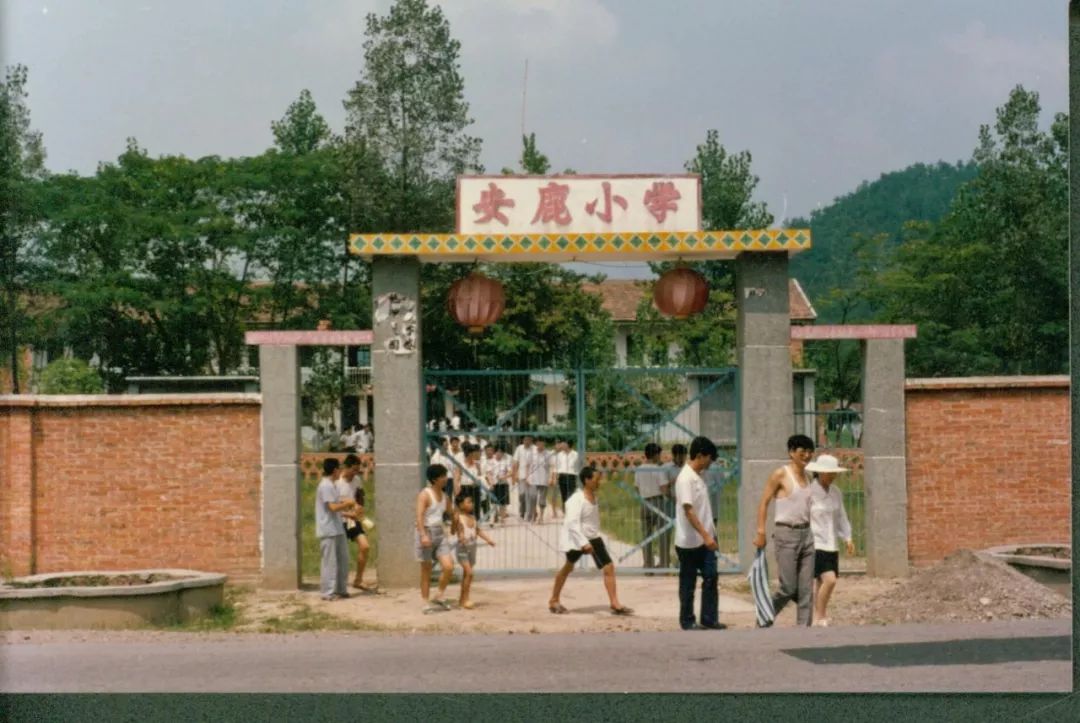

旧县集镇位于远安县治鸣凤镇的北部,距远安县城8千米。

旧县是一个历史悠久而又古老的县治所在地。从东晋隆安末年(公元401年)到明成化四年,历经两晋、南北朝、唐、宋、元、明等8个朝代,长达1068年,一直是远安县治所在地,其中在亭子山设县治920年,至元英宗至治年间(1322年)才从亭子山移至山下的张家台,又历经148年,至明成化四年南迁东庄坪。

旧县作为远安政治、经济、文化中心长达1068年,经历多次改朝换代,阅尽人间沧桑,见证了历史变迁。县治南迁之后这里曾设旧县市(集市),故旧县之名一直沿用至今。

旧县镇是著名的旅游胜地,佛教圣地鹿苑寺以“依山悬崖陡,旁水三面流,松柏翠竹间,白云绕阁楼”的秀丽风景和“罗汉点头、清华古台”等鹿苑八景而秀甲一方,道教圣地白鹤观,县城旧址亭子山,天然溶洞仙女洞,高山平原石桥坪等多处旅游胜地把旧县镇妆成一个天然旅游区。

鹿溪河又叫鹿苑河,因此河下游建有鹿苑寺,古时曾养有大量家鹿,故名。它发源于旧县镇北沟村的四方山和柏家村的中州山。北面由四方山自西向东流经干洞子,南面由柏家村的中州山自西向东流经寨河,两河交汇于两河口,再向东经鹿苑寺,至董家村入沮河,流程 27千米,流域面积84平方千米,河床宽 40 米左右,近河槽有多处清泉溢出,如干洞子,鱼泉,盐盆河,牛鼻公洞等。鹿溪河水日夜奔流,造福于两岸村民。

在贫穷落后的旧中国,河流沿岸人们须涉水出行,自上游干洞子至鹿溪台,左转右拐,过河一十八道,每隔两道河,岸边建一小庙,沿河共九座,分别供有土地老爷、龙王、财神等佛,人们祈求平安。二十世纪 70 年代后,修通安艾乡道公路,随后逐步实现了村村组组通公路,出行为河水所困的年代已变成人们脑海的记忆。

资料来源/百度百科、《远安地名故事》

茅坪场镇

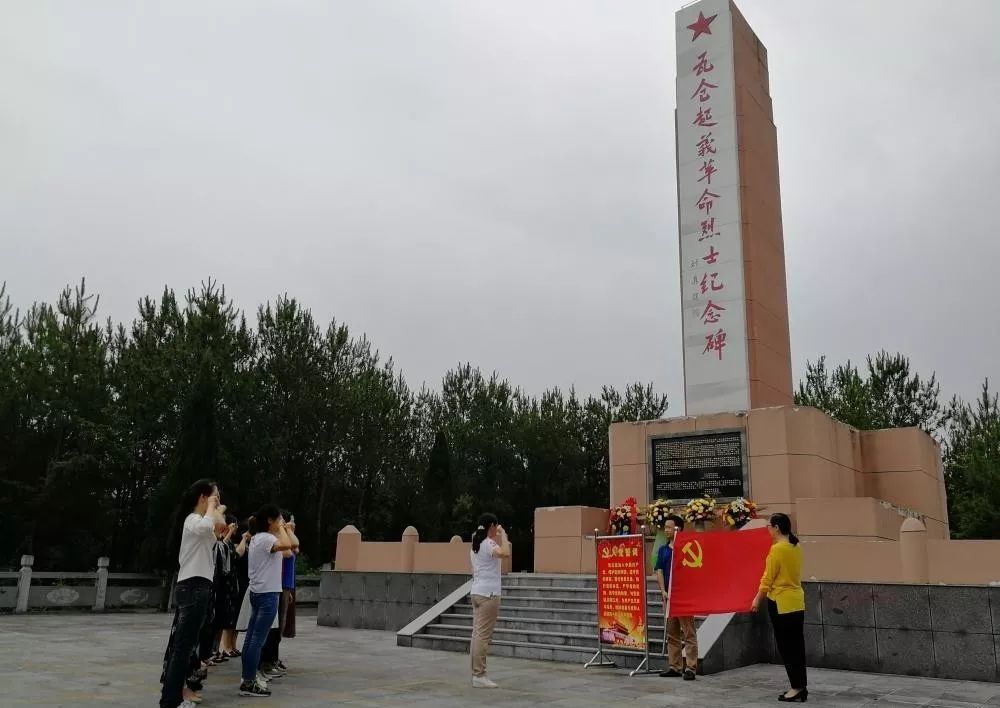

茅坪场镇是一片红土地。早在1922年,就在方家口(现茅坪场镇晓秦村)成立了乡俗改良会;1927年9月,"瓦仓起义"打响了鄂西地区武装反抗国民党反动派的第一枪,建立了鄂西地区第一个工农民主政权──瓦仓区工农革命政府,把荆当远的农民革命推向了新高潮;1932年10月,苏维埃南远县政府在白云村建立。

"瓦仓起义"革命烈士纪念碑屹立于茅坪场镇,四周绿树成荫,环境优美,常有爱国之士前来缅怀革命先烈,继承革命遗志。此地是一个红色旅游的好景点。

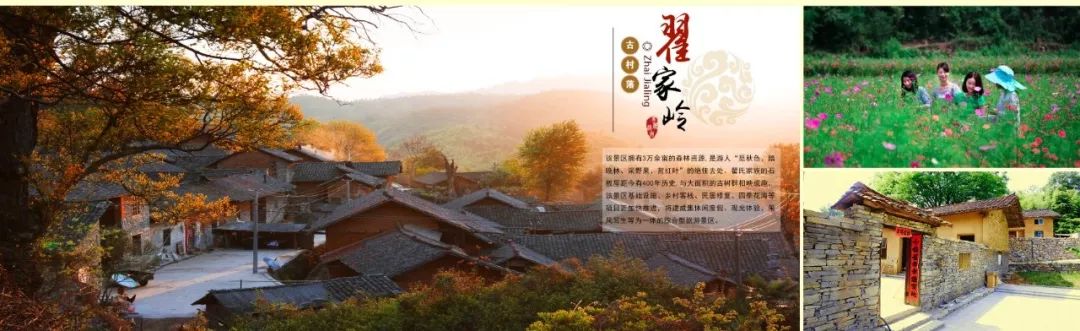

翟家岭古村落位于远安县茅坪场镇九龙村,距县城20公里。据翟氏族谱(1964年)记载,明万历年间,翟氏三兄弟从江西吉安府吉水县腊树台翟家塝出发,先乘船出鄱阳湖,然后溯长江西进,在荆州转沮水北上,至远安县白鹤观码头(今旧县镇观东村)上岸后向荆山进发,最终到达龙王井,便在此挽草为记,定居下来。一世祖为翟廷宏,至今已历21代了,经营400年,生生不息,延绵至今。古村落坐北朝南,面积180亩,现有保存完好的房屋15栋(间)。整个村落依山就势,建有三排石头和土坯混搭的房子,每排房屋有五六家,三排房屋之间形成两条巷子,每排之间有石阶相连上下。房子主体墙由片状石材层层堆砌而成,门楣以上的墙体部分则由土坯砖完成。外墙没有抹灰和其它装饰,像千层饼一样的石头和土坯自然地裸露着,显得古朴自然,极具原生态。百年老树、泥墙石屋、天井、石磨、让人仿佛穿越时空。

资料来源/百度百科

河口乡

1950年设河口区,1956年置乡,1961年改为公社,1985年复设区,1987年复设乡,距县府37公里。河口乡位于远安县北部,东部和北部与南漳县交界,西与本县洋坪镇毗邻,南与本县茅坪场镇接壤,山区丘陵地形为主,地势北高南低,境内最高海拔870.3米,最低海拔190米。

河口乡境内生态环境保护良好,自然风光旖旎,人文景观荟萃。建于明末清初的古民居曾家湾大花屋,2002年5月入选湖北八大发现之旅;云台观是古代道教圣地,山上时常云雾笼罩,天气晴朗时,站在山顶上,真是举头红日近,一览众山小;刘青庵(古为龙兴寺)属佛教圣地、遗迹尚存,且有碑记,镶嵌墙壁之上,历历在目。

远安县河口乡落星村,相传因一颗行星落于村中而得名。曾发现2.5亿年前世界独一无二的“湖北鳄”等珍稀化石,在国家古生物化石专家委员会支持下,于2014年成功建成我国首个村级化石保护站。落星村获得“中国化石第一村”美称。

远安县河口乡落星村保护区是古生物化石的富集区,属于国家级重点保护地区,在这里发现了众多的古生物化石群,曾发现2.5亿年前世界独一无二的“湖北鳄”等珍稀化石,在国家古生物化石专家委员会支持下,于2014年成功建成我国首个村级化石保护站。落星村获得“中国化石第一村”美称。

落星村保护区将成为远安旅游、地质旅游一个好去处,是了解古代生物、地球变迁的最好见证。

资料来源/百度百科、网络综合

乡镇的故事讲完,

咱们远安县又是从何而来的呢?

远安为什么叫远安?

这些年来,我们的家乡都经历了什么?

继续往下看!

远安的历史

春秋战国属楚国,西汉建立元年(前140年)置临沮县,治罗汉峪口黄家台(今洋坪镇徐家棚村)。东晋隆安五年(401年)改名高安县。因原县治“地系沙砾,建置非宜”,治亭子山(今旧县镇东小丘)。北周武成元年(559年)更名为远安县。据清同治《远安县志》载,因其以“近猺而远”而得名。意为邻近少数民族且距京城较远,取永远安宁之意。元朝治至二年(1322年),迁县治于亭子山下(今旧县镇)。明成化四年(1468年),因原县城慑于郧阳流民起义军(刘通、石龙)之威,县治迁至东庄坪(今鸣凤镇)。明崇祯十三年(1640年),县城被李自成起义军攻陷,迁往鸣凤山麓。清康熙五年(1666年)复迁东庄坪。清乾隆三十四年(1769年),对县城进行大规模整修(城西古城墙至今仍保留较为完好)。1941年2月,抗战期间国民政府辗转迁至洋坪芦溪寺,抗战胜利后回迁东庄坪至今。

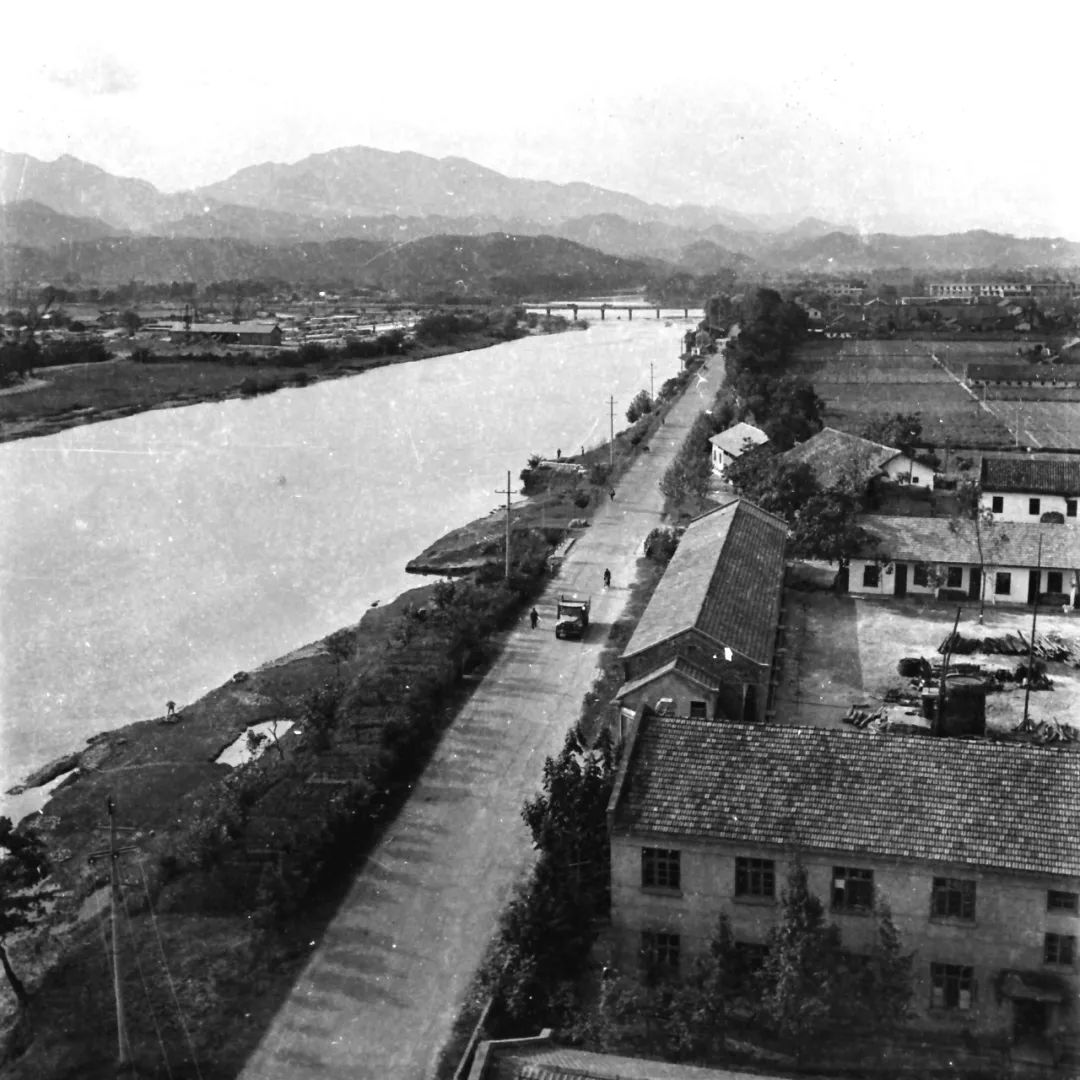

▲60代初期,远安沮河岸的情景

▲现在的远安沮河岸

做为土生土长的远安人,

看完这些,是不是又对

自己的家乡又多了几分了解呢?

原来我们生长的这片土地上,

还有这么多历史悠久,

具有代表性的故事呢!

这些传说和真实的故事,

串联起来,就像一本书,

把远安的发展变迁展现在我们眼前,

也告诉世人,我们的家乡,

历史根深蒂固,发展不可限量!

■来源:百度百科、《远安地名故事》

转载请注明来自金华市宝吉环境技术有限公司 ,本文标题:《远安从哪儿来?各个乡镇的历史故事大揭密,快来认领你们的家乡!》

还没有评论,来说两句吧...